五、“実験が証明した相対論の正しさ”への異論

(一)、電子をいくら加速しても光速を超えられない

「いかなる物も光速を超えられない」という説の正しさを証明

「いかなる物も光速を超えられない」という説の正しさを証明

する例として、よく、電子の加速実験の話が挙げられます。

これは、“電子を高電圧で加速しても、光速に近づくに

つれ、速度は横ばいとなり、いくら電圧を上げても加速が

利(き)かなくなる”という話です。

この実験により“相対性理論の正しさが証明された”とよく

言われています。

しかし、これについては、私は異論があります。

電子加速装置の仕組みがどうなっているのかは、知りませんが、

電圧で加速する限り利かなくて当然と思います。

相対論は関係ないでしょう。

ヨットは風より速く走れません(動力の保有や潮の流れ等は無視します)

ヨットは風より速く走れません(動力の保有や潮の流れ等は無視します)

電子は電圧によって加速されます。

しかして、電磁力の伝播速度は光速です。

電極から出る電圧の波も光速で伝わります。

もし、電子が光速で走っていたなら、その電子にとって電圧の

波(風)は存在しないも同然となります。

風と同じ速度で走っている者には、風が存在しないのと同じ理屈です。

従って、電圧の波は電子には何の影響も与えられません。

速度に落差があって、始めて力は伝わるのです。

落差が大きければ大きいほど、大きな力が伝わります。

というわけで、電子が光速に近づくにつれて加速が利かなくなるのは当然です。

そう言うと「電圧の波とは何事だ。電位(電圧)の場だ。波など無い」と言われそうですので

説明します。

波という表現が不適切なら《川の流れ》の様な物と考えて下さい。

電極に電気が来る前には、電極の周囲に電位(電圧)の場は存在していません。

電極に電気が入ると、電極の周りに電位(電圧)の場が発生し、A→B→C→Dの順で拡がって

行きます。それは光速で無限の彼方へと拡がって行きます。

この後、電気を切ると、電極から電圧が消え、電位の無い状態がA→B→C→Dの順で拡がって

行きます。

その次に、また電気を入れると、周囲に電位の有る状態が拡がって行き、切ると電位の無い状態が

拡がって行きます。

これが波です。電気を入れっぱなしの状態では、電位の有る無しの変動は有りません。がしかし、

同じ電位の流れは、川の様に、続々と電極より空間に流れ出しているのです。

これを電圧の波と申し上げたのです。

電位の場(電場)などと言うと、空間その物が電気を帯びていて、それが固定されているかの如く

感じがちですが、そうではありません。

場の電位を規定している波は常に移動しているのです。

常に新しい波が電極から流れ出て、無限の彼方へと移動しています。

丁度、川の流れの様に。そう「行く河の流れは絶えずして、しかも元の水に非ず」と言う、あれです。

そして、この波動の伝播速度が光速なのです。

仮に、ここで、電圧の波の流れを、粒子の流れに見立ててみましょう。

実際には、電場は物質ではありませんので、こういう見立ては問題ですが、

目をつぶって下さい。

電子が静止している時に、電極から流れ出て電子に当たる粒子の量は、

一秒間に 30万km の幅の量があります。

ところで、もし、電子が秒速 29万km の速度で走っていたらどうなる

でしょうか。この場合、電子と電圧の波との相対速度は秒速 1万km です

から、電子に当たる粒子の量は、一秒間に 1万km の幅の量しかありません。

これは、静止している時の 30 分の1です。

つまり、電子が秒速 29万km で走れば、場より受け取るエネルギーは、

静止している時の 30 分の1に減るわけです。

電子が光速に近づけば近づく程、電子に当たる粒子の量は減り、光速では0になります。

この粒子という概念を、エネルギーという概念に置き換えれば、言わんとする事はお解かりに

なると思います。

要するに、電子が光速に近づけば近づく程、電子から見た所の電圧の波は間延びしてしまい、

その持っているエネルギーも薄まって来るのです。

従って、電子が場より受け取るエネルギーも減ってしまい、光速では0になります。

だから、電子は光速に近づくにつれ加速が利かなくなるわけです。

いくら電圧を上げようと無駄な事です。

ここでもう一度、電子の加速の話に戻りましょう。

もし、電子が光速で飛んでいたなら、電磁力は電子に作用する事は出来ません。

電子から見ると、場には、電圧の波など存在しないからです。

風と同じ速度で走っている者には、風が存在しないのと同じ理屈です。

風と同じ速度でヨットが走ったなら、風はヨットに力を与えられません。

速度に落差があってこそ、力は伝わるのです。

電子は速度が光速に近づくにつれ、電圧の波から受け取るエネルギーが減り、光速では0になります。

従って、電子は光速以上には絶対に加速出来ません。

いくら電圧を上げようと無駄な事です。

また逆に、電圧の波の中に、電子が光速以上の速さで突っ込んで

行ったなら、電圧の波の流れは、逆流(ブレーキ)となりますので、

電子は流れと同じ速さ、つまり、光速まで減速させられるでしょう。

従って、電子は、電圧による加速装置を使う限り、絶対に光速を

超えられません。

もっとも、電極が電子を高速で追いかける様な装置でも出来れば話は

別ですが。

ともかく、そういうわけで、この話は相対論の正しさを証明するのには役立ちません。

(二) 光は重力で曲がるのか?

(1) 光は重力で曲がるという説に対する異論

次に“相対論の正しさを証明する材料”として“重力レンズ”というものがあります。

これは、星の後ろに在る別の星の光が、前の星の重力によって曲げられ、リング状に見えると

いう話です。

天体写真の本には、時々、そういうのが載っています。

その写真の解釈が正しいのかどうか、私には判(わか)りませんが、“光が重力によって曲がる”と

いう考えには賛成できかねます。

重力というのは物質間に働く力です。正確には、質量と質量の間に働く力です。

光は質量を持っていません。どうやって、重力の影響を受けられるのでしょうか。

と言っても、ピンと来られない方も多いでしょう。

まずは電気力や磁気力を参考にして考えて見ましょう。

電気には + と

− があります。電気力とは +

や− などの電気を帯びたもの同士の間で働く力

です。正確には電荷間に働く力です。

+ と + そして − と

− など同極の電気を帯びた粒子は反発し、

+ と

− など反対の電気を帯びた粒子は引き合います。

次に磁力ですが、これも磁気を帯びているもの同士の間で働く力です。

磁気がなければ力は働きません。

電気力は電荷間に働く力ですが、磁力は磁荷間に働く力です。

これらの力は、他のものには作用しません。

同様にして考えると、重力は質量間に働く力ですから、この力は質量以外のものには働きません。

さて、ここで本題に戻ります。《光が重力で曲がる》という事ですが、困った事に光は質量を

持っていません。物質ではないからです。

光は重力に呼応する成分を持っていません。どうやって、重力の影響を受けられるのでしょうか。

重力の式は

という物です。

ここでMを星の質量とし、mを星の引力にひかれる小物体の質量として考えてみましょう。

光は質量を持っていませんから m = 0 です。

そうすると計算式より F = 0 となり、両者の間には何の力も働かなくなります。

つまり重力の影響など受け様が無くなるのです。

もっとも「この式は古い時代に作られた物で、完全とは限らない。

何か大事な事を見落としているかも知れない」と考えられる方もあるでしょう。

もし、仮にそうだったとしても、尚、別に問題が存在します。

それは、作用の方向です。

重力は常に物質の中心に向かって働き、光は発生源から常に外に向かって発散して行きます。

これは重力とは正反対の方向です。

この様に作用の方向が反対なのに、どうして《光が重力によって曲がる》等と言えるのでしょうか。

光にもし、重力に呼応する成分が有るのなら、その成分どうしが作用して、光が凝縮し固化しても

よさそうな物ですが、私は、まだ、その様な光を見た事がありません。

また、光が地面に降り積もってもよさそうな物ですが、それも見た事はありません。

私の知っている光は、常に外に向かって発散していくだけです。

もっとも、物質に向かって来た光が、その物質に取り込まれエネルギーに変換されることはあり

ますが、それは重力とは別の話です。

ところで、《光が重力によって曲がる》等という考え方は、一体どこから生まれたのでしょうか。

相対論では《光が重力によって曲がる》という考え方の説明として、よくエレベーターの話が使

われています。だから、たぶん、エレベーターからなのでしょう。

そこで、ここでは、その話を利用しながら、これについての異論を述べてみる事にします。

エレベーターが高い所から落下すると、中にいる人は無重力の宇宙空間にいる様な錯覚を受けます。

ペンや鍵束を外に出しても床に落ちません。

なぜならエレベーターも人もペンも鍵束も同じ速度で落下しているからです。

逆に、無重力の宇宙空間に浮いているエレベーターが加速度で以て引き揚げられたなら、

中にいる人は、足はしっかりと床に引きつけられ、まるで大地の上にでも立っているかの様な錯覚を

受ける事でしょう。

いくら床をけって飛び上がっても、床がそれを上回る速度で追いかけて来て足を捕捉するので、

中にいる人は引力によって引き戻されたかの様な錯覚を受けます。

この時、エレベーターの片方の壁の穴から一瞬光が差し込んで、反対側

この時、エレベーターの片方の壁の穴から一瞬光が差し込んで、反対側

の壁に当たったとしましよう。

光はもの凄く速いのですが、それでもエレベーターも、ほんの少しは

上昇していますから、光はほんの少しですが下がった位置に当たり

ます。この時、中にいた人には、一瞬、光が重力で曲がった様に見え

るでしょう。

エレベーターの中にいる人には、重力と加速度の区別はつきません。

一応、大概の本は、そういう説明がなされています。

確かに、この場合、重力と加速度の区別はつきません。

でも、だからと言って、重力と加速度が百パーセント同じだと、どうして言えるのでしょうか。

見かけが似ているだけで違う物は沢山あります。

加速度でもって上昇するエレベーターの中に差し込んだ光が、中にいる人から見て、曲がった様に

見えたとしても、それだけで《光が重力で曲がる》とは断言できません。

そこで次は、そうとは限らないという例を挙げます。

(2) 別な例

(a) 宇宙ステーションに差し込む光

(a) 宇宙ステーションに差し込む光

ここに、宇宙空間に浮かび、自転によって重力を

作りだしている宇宙ステーションがあるとします。

宇宙ステーションは自転していますので、中にい

る人は遠心力によって外壁に押しつけられ、重力を

感じています。

ある時、宇宙ステーションの天井の穴から一瞬、

光が差し込んで来たとしましょう。

光はものすごく速いのですが、それでも、宇宙

ステーションも少しは動いていますから、光は、

ほんの少しですが、回転方向と反対の方向にずれた

位置に当たります。

この時、中にいる人には、光が一瞬曲がった様に

この時、中にいる人には、光が一瞬曲がった様に

見えるでしょう。

しかしながら、この曲がった方向は重力の方向とは

何の関係もありません。

回転方向と反対の方向にずれただけです。

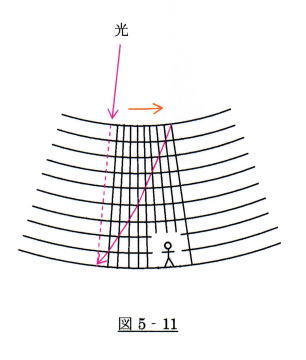

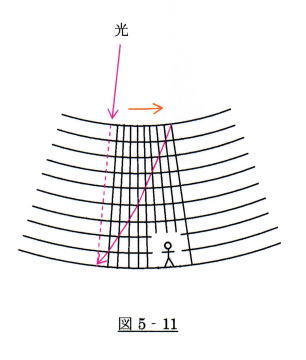

と言っても、図5‐10では“光が曲がるのか斜めに行く

だけなのか、よく判らない”でしょう。

そこで5‐11で具体的に示します。

この様に曲がります

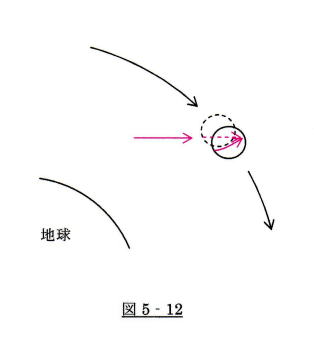

(b) 人工衛星の場合

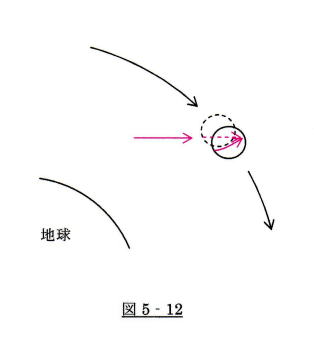

次に、人工衛星の中に差し込む光で考えてみましょう。

次に、人工衛星の中に差し込む光で考えてみましょう。

人工衛星の中は無重力です。

ある時、人工衛星の窓から、一瞬、光が差し込んで、

反対側の壁に当たったとしましょう。

光は、ものすごく速いのですが、それでも、衛星も

少しは動いていますので、光は図5‐12の様に、進行

方向と反対の方向にずれた位置に当たります。

この時、中にいる人には、光が一瞬曲がった様に見

えます。しかし、衛星の中は無重力です。

この場合、光は無重力でも曲がる事になります。

(3) 重力と加速度は同じか?

次に、ここで、もう一度エレベーターの話に戻りましょう。

「重力と加速度とは区別がつかない」との事ですが、果して、そうなのでしょうか。

そこで、このエレベーターの話を再検討してみましょう。

《加速度で以て引き揚げられるエレベーターの中では、人は飛び上がっても、床がそれを上回る

速度で追いかけて来るので、足はすぐ床に捕まり、引力で引き戻された様な錯覚を受ける》との

事ですが、果してこの時、本当に重力による落下の様な感覚を受けているのでしょうか。

飛び上がった人間は、慣性の法則でまっすぐ飛んでいます。そこをエレベーターの床が、もっと速い

速度で追いつくだけです。もしかしたら、単に、追突されているだけの感覚ではないでしょうか。

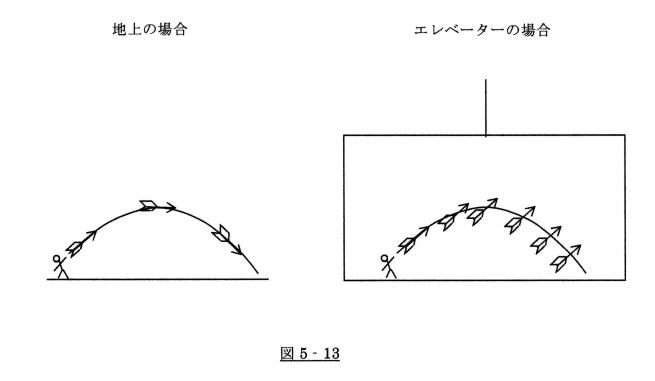

そこで次は、こういう思考実験をしてみましょう。

ここにドーム球場程の巨大なエレベーターがあるとします。

このエレベーターは無重力の宇宙空間に浮かんでいます。

そして、このエレベーターを加速度で以て引き揚げたとしましょう。

中では重力を感じていると仮定します。

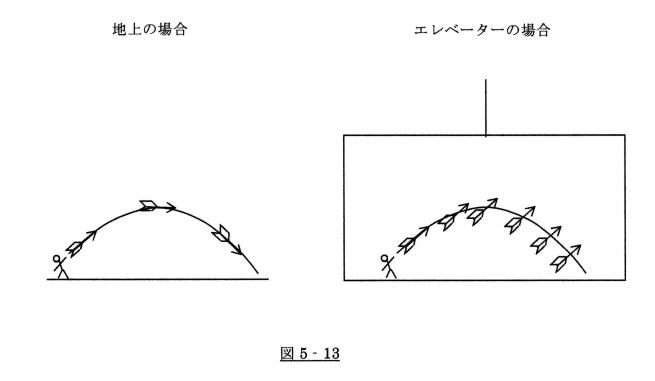

次に、このエレベーターの中で矢を射る実験をしてみましょう。

エレベーターは天井は高いし壁も遠いので、矢は天井にも壁にも当たらずに落ちて来ます。

ところで、この矢は、地上で射た時と同じような落ち方をするでしょうか。

たぶん しないでしょう。

地上の場合、射た矢は途中から方向転換をして、矢の先端を下に向けて落ちて来ます。

ところが、エレベーターの中で射た矢は方向転換をする事なく、羽根が下のまま落ちて来る筈です。

なぜなら、矢はまっすぐ飛んでいるだけで、別に落ちているわけではないからです。

矢がまっすぐ飛んでいるところを、エレベーターの床が矢を上回る速度で追いかけて来て、矢の羽根

に追いつくだけです。従って矢の先端が下になって落ちて来る事はありません。このエレベーターの中

での矢は、重力によって落ちているのではなく、単に、床に追いつかれているだけですから。

重力のある中で射られた矢は、途中で方向転換をして先端を下に向けて落ちて来ますが、重力のない

エレベーターの中では、矢は方向転換する事なく羽根が下のまま、床に捕捉されます。

《地上で射られた矢が重力により落下する事》と

《加速度で以て引き揚げられるエレベーターの中で射られた矢が、エレベーターの床に捕捉される事》

との間には、この様な違いがあるのです。

地上から射出された矢は、引力によって引き戻されます。

この時、矢の重心に近い先端が下になって落ちて来ます。

重力の場合、射出力と引力との力関係でこういう現象が起きますが、力関係のないエレベーターの

中では、この様な現象は起きないでしょう。

単に、エレベーターの床に、矢が追いつかれるだけですから。

従って、ここより、重力と加速度とは似ているようで違うのだという事が判って来ます。

見かけが似ているからと言って、同じとは限りません。

(4) まとめ

これらの例ではっきりする事は、光の曲がりは“見かけの重力”の方向とは何の関係も無い

という事です。

光がまっすぐ進んでいる所を、物体が加速度または円運動でもって横切った、その為、物体の

中にいる人には、光が曲がった様に見えた、ただ、それだけの事です。

別に、重力で曲がったわけではありません。

エレベーターの場合、“見かけの重力”と“光の曲がり”の方向が一致していますから、

見分けがつかないだけです。だから混同するのです。

そういうわけで、《光が重力で曲がる》という説も証拠不十分となります。

(六) 終わりに

この様に、相対論とは、非常に誤りの多い説なのです

誤りに誤りを重ねた理論を創っています。

ほとんどは、アインシュタインの思い込みと混同・早合点から成り立っています。

参考文献へ 頁の頭に戻る 前頁に戻る HOMEに戻る

「いかなる物も光速を超えられない」という説の正しさを証明

「いかなる物も光速を超えられない」という説の正しさを証明 ヨットは風より速く走れません(動力の保有や潮の流れ等は無視します)

ヨットは風より速く走れません(動力の保有や潮の流れ等は無視します)